Aktinische Keratosen

Zuletzt aktualisiert: 17.09.2025 | Autor(in): Markus Heppt, Carola Berking, Theresa Steeb

Was sind aktinische Keratosen?

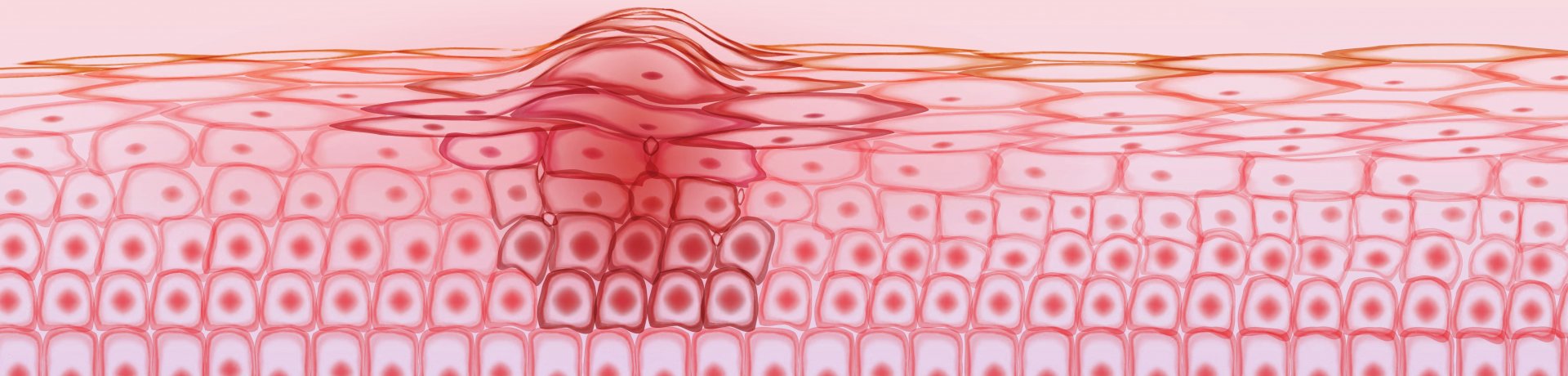

Aktinische Keratosen (AK) sind häufige Veränderungen der älteren Haut, die meistens infolge einer langjährigen Einwirkung von Sonnenstrahlung entstehen. Sie werden auch als solare Keratosen, senile Keratosen oder Lichtkeratosen bezeichnet. Es handelt sich dabei um Hautkrebsvorstufen, auch wenn sie nicht zwangsläufig in einen manifesten Hautkrebs übergehen müssen. AK zeigen sich als rötliche, manchmal auch gelbliche oder bräunliche Flecken mit einer rauen, schuppigen Oberfläche (wie Schmirgelpapier) der Haut.

Entstehung

AK entstehen durch langjährige ultraviolette (UV-) Strahlung der Sonne und treten vorwiegend an den Sonnenterrassen hellhäutiger Haut auf. Zu den Sonnenterassen gehören die unbehaarte Kopfhaut, Stirn, Ohrmuscheln, Unterlippe, der Nasenrücken, Handrücken sowie das Dekolleté.

Häufigkeit

AK treten bei älteren Erwachsenen mit heller Hautfarbe auf und sind häufiger bei Männern als bei Frauen. In Deutschland betrifft die Erkrankung über 10% aller 60- bis 70-Jährigen, aber vermutlich liegt dieser Anteil deutlich höher. Insgesamt gehen Schätzungen davon aus, dass in Deutschland 1,5 bis 2,2 Millionen Menschen an AK leiden. Die Erkrankungsrate steigt.

Was bedeutet Feldkanzerisierung?

Von einer Feldkanzerisierung spricht man bei einer flächigen Schädigung der Haut mit Krebs oder Krebsvorstufen. Ein ganzes „Feld“ ist also betroffen. Das bedeutet, dass eine Vielzahl von AK in einem bestimmten Areal bzw. Feld dicht nebeneinanderliegen oder dass sich einzelne AK nicht mehr voneinander abgrenzen lassen.

Risiko

Wer sich über viele Jahre einer intensiven Sonneneinstrahlung ausgesetzt hat, hat ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von AK. Hierfür ist die sogenannte Lebenszeitdosis an UV-Strahlung ausschlaggebend, die angibt, wie viele Stunden die Haut insgesamt bislang der Sonne ausgesetzt war. Das Risiko an AK zu erkranken steigt ab dem 50. Lebensjahr.

Zu den weiteren Risikofaktoren gehören:

- Geschlecht: In Europa entwickeln 15 Prozent der Männer und 6 Prozent der Frauen AK.

- Geschwächtes Immunsystem: Speziell gefährdet sind Patienten, die zur Unterdrückung des Immunsystems langfristig Medikamente einnehmen müssen wie beispielsweise Organtransplantatempfänger.

- Angeborene klinische Syndrome: Es gibt eine genetisch bedingte erhöhte Anfälligkeit Hautkrebs zu entwickeln, wie zum Beispiel beim Xeroderma pigmentosum (Mondscheinkrankheit).

- Hauttyp und Haarfarbe: Sehr hellhäutige Menschen mit blonden oder rötlichen Haaren neigen schneller zu Sonnenbrand und bekommen häufiger Hautkrebs.

- Lange Aufenthalte in der Sonne: Es gibt Menschen, die sich beruflich oder durch ihre Freizeitaktivitäten bedingt über viele Jahre vermehrt dem direktem Sonnenlicht aussetzen.

Aktinische Keratosen als Vorstufen des Plattenepithelkarzinoms

AK sind auf die Oberhaut beschränkt und können mitunter auch von selbst ohne medizinische Behandlung zurückgehen. Sie können sich allerdings auch in einen manifesten Hautkrebs entwickeln und in die Lederhaut einwachsen. Wenn dies geschieht, spricht man von einem Plattenepithelkarzinom der Haut. Da AK potenzielle Vorstufen von hellem Hautkrebs sind und es nicht möglich ist vorherzusagen, welche sich zu einem invasiven Hautkrebs entwickeln, sollten alle AK frühzeitig und konsequent behandelt werden. Schätzungen zufolge beträgt das Risiko für eine Entwicklung einer einzelnen AK zu einem invasiven Hautkrebs pro Jahr zwischen 0,025% bis zu 16%.

Diagnostik

Die Diagnose einer AK erfolgt durch die Untersuchung des Arztes mit dem bloßen Auge. Zusätzlich tastet der Arzt häufig die verdächtigen Stellen ab: Vor allem AK im Frühstadium sind häufig besser tastbar als sichtbar. Eine Untersuchung mit Hilfe des Dermatoskops, einer speziellen beleuchteten Lupe, kann den Arzt darüber hinaus in der Diagnose unterstützen und andere Hauttumore ausschließen. In unklaren Fällen wird eine Gewebeprobe entnommen, die mikroskopisch untersucht wird.

Prävention

Zu diesem Thema verweisen wir auf das Kapitel Prävention von Hautkrebs. Zur Vorbeugung neu auftretender AK für spezielle Risikogruppen, wie beispielsweiße Organtransplantatempfänger, stellt die Chemoprävention eine Möglichkeit dar. Hierunter versteht man die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, wie z.B. Acitretin oder Nicotinamid. Die photodynamische Therapie kann ebenfalls zur Prävention eingesetzt werden.

Behandlung

Welche Therapie in Ihrem individuellen Fall am besten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ihr betreuender Arzt wird diese Aspekte mit Ihnen gemeinsam besprechen und auch Ihre Wünsche berücksichtigen. Zur Behandlung stehen zahlreiche verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die je nach Art, Lokalisation, Größe und Anzahl der AK sowie je nach Alter und Gesundheitszustand des Patienten angewendet werden. Nahezu immer handelt es sich um ambulante Behandlungen. In den folgenden Kapiteln werden die verschiedenen Behandlungsoptionen beschrieben.

AK sind häufig, entstehen durch langjährige Sonneneinstrahlung und treten vorwiegend an den Sonnenterrassen der Haut auf.

AK sind mögliche Vorstufen des hellen Hautkrebses und können in ein Plattenepithelkarzinom der Haut übergehen.

Es gibt eine Vielzahl an effektiven Behandlungsmöglichkeiten.

- REFERENZEN

- Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut, Langversion 1.1, 2020, AWMF Registernummer: 032/022OL

INTERESSENSKONFLIKTE

Die Autorin Carola Berking hat Interessenskonflikte angegeben.

Behandlung von Aktinischen Keratosen (1)

Zuletzt aktualisiert: 17.09.2025 | Autor(in): Markus Heppt, Carola Berking, Theresa Steeb

Welche Therapie in Ihrem individuellen Fall am besten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einige Faktoren sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt. Ihr betreuender Arzt wird diese Aspekte mit Ihnen besprechen und auch Ihre persönlichen Wünsche berücksichtigen. Zur Behandlung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, je nach Art, Größe, Lokalisation und Anzahl der AK sowie je nach Alter und Gesundheitszustand des Patienten.

| Patientenbezogene Faktoren | Läsionsbezogene Faktoren | Therapiebezogene Faktoren |

|---|---|---|

| Alter | Anzahl der Läsionen | Läsionsgerichtet oder feldgerichtet |

| Therapiewunsch | Größe des betroffenen Areals | Therapiemodalität (interventionell, chirurgisch, Arzneimittel-basiert) |

| Begleiterkrankungen | Lokalisation (z.B. Kopf/Gesicht, Stamm, Arme, Beine) | Therapiedauer |

| Individuelles Risiko (Immunsuppression, Organtransplantation) | Klinische Beschaffenheit und Begrenzung | Wirksamkeit |

| Engagement (Adhärenz/Compliance) | Feldkanzerisierung | Nebenwirkungen und Verträglichkeit |

| Soziales Umfeld und Ressourcen | Selbst- oder Fremdapplikation | |

| Fähigkeit zur Selbstapplikation | Therapiekosten |

Die Wahl einer geeigneten Behandlung hängt von verschiedenen Faktoren ab und sollte zusammen mit dem behandelnden Arzt getroffen werden.

- REFERENZEN

- Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut, Langversion 2.0, 2022, AWMF-Registernummer: 032/022OL

INTERESSENSKONFLIKTE

Die Autorin Carola Berking hat Interessenskonflikte angegeben.

Behandlung von Aktinischen Keratosen (2): Ablative Verfahren

Zuletzt aktualisiert: 17.09.2025 | Autor(in): Markus Heppt, Carola Berking, Theresa Steeb

Kryochirurgie (Vereisung)

Unter Kryochirurgie versteht man eine Behandlung, bei der flüssiger Stickstoff gezielt auf die AK mit einem Stäbchen oder einer Sprühvorrichtung aufgetragen wird. Einzelne Läsionen werden meistens für 10-30 Sekunden der Kälte ausgesetzt, bis eine weißliche Oberfläche sichtbar wird. Die Kryochirurgie ist sehr wirksam und eine schnelle Prozedur. Sie erfordert nur ein oder zwei Vorstellungen beim Arzt. Allerdings kann die Behandlung Unbehagen oder Schmerzen verursachen. Durch das Erfrieren kann die Haut mit Blasen, Rötung, Schwellung und im Verlauf mit Pigmentierungsverlust reagieren. Außerdem besteht ein geringes Risiko einer Narbenbildung.

Chirurgische Verfahren

Einzelne und gut umschriebene Läsionen können operativ entfernt werden. Der große Vorteil ist eine anschließende feingewebliche Untersuchung, insbesondere zum Ausschluss eines Plattenepithelkarzinoms bei einem unklaren klinischen Bild. Allerdings ist eine lokale Betäubung notwendig und der Eingriff ist blutig und hinterlässt in der Regel Narben.

Chemische Peelings

Chemische Peelings werden klassischerweise zur Hautverjüngung durch eine Verbesserung und Glättung der Hauttextur eingesetzt. Sie entfernen die äußersten Hautschichten. Risiken wie Infektionen und Narben sind jedoch möglich und können, wenn auch selten, auftreten. Bei Patienten mit AK können chemische Peelings auf große Hautflächen aufgetragen werden und kommen für die Behandlung von multiplen Läsionen und Feldkanzerisierung in Betracht. Oftmals werden Peelings mit den Wirkstoffen Trichloressigsäure, Glykolsäure, Phenol oder einer Jessner-Lösung eingesetzt.

Lasertherapie

Die Behandlung mit einem Laser ist eine Alternative zur chirurgischen Behandlung. Betroffene Areale werden durch den Laser abgetragen. Ein Laserstrahl zerstört dabei die oberflächlichen AK, ohne tiefere Hautstrukturen zu schädigen. Die Laserablation ist für die Behandlung von AK mit niedrigem Risiko von Bedeutung. Eine präzise, schnelle und streng lokalisierte Gewebevaporisation (Verdampfen von Gewebe mittels externer Energie wie Laser oder elektrischer Energie) kann beispielsweise mit dem Erbium:YAG-Laser oder CO2-Laser erreicht werden.

- REFERENZEN

- Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut, Langversion 2.0, 2022, AWMF-Registernummer: 032/022OL

INTERESSENSKONFLIKTE

Die Autorin Carola Berking hat Interessenskonflikte angegeben.

Behandlung von Aktinischen Keratosen (3): Topisch-medikamentöse Verfahren („Cremes“ und „Salben“)

Zuletzt aktualisiert: 17.09.2025 | Autor(in): Markus Heppt, Carola Berking, Theresa Steeb

Diclofenac

Diclofenac ist ein anti-entzündlicher und schmerzstillender Wirkstoff, der vermutlich auch die Zellteilung hemmt. Zur äußerlichen Behandlung von AK ist Diclofenac verfügbar in einem Gel, das zweimal täglich morgens und abends über 3-4 Monate aufgetragen werden soll. Das Medikament ist sehr gut verträglich, mitunter kommt es zu örtlichen Hautreaktionen mit Rötung, Juckreiz, Ausschlag und Schmerzen. Die Behandlung mit Diclofenac erfordert Geduld und eine gute Disziplin von Seiten des Patienten, da sie über einen längeren Zeitraum angewendet werden sollte.

5-Fluorouracil

5-Fluorouracil (5-FU) ist ein Zytostatikum und hemmt die Zellteilung. Es ist in verschiedenen Konzentrationen erhältlich. In einer Konzentration von 5% wird es zweimal täglich in Form einer Creme über mehrere Wochen aufgetragen. Nach 1-2 Wochen sind gewöhnlich erste Behandlungseffekte wie Rötung bis hin zu flächigen, nässenden Hautabschürfungen zu beobachten. 5-FU ist eine sehr effektive Behandlungsform. Zu den Nachteilen gehören die Nebenwirkungen in Form von örtlichen Entzündungsreaktionen. Die Creme muss über einen längeren Zeitraum aufgetragen werden (mindestens 2 bis 4 Wochen) und darf nicht ins Auge (starke Reizung) geraten. Daher hängt der Erfolg auch von der Mitarbeit des Patienten ab.

Seit 2020 ist 5-FU auch in einer niedrigeren Konzentration von 4% verfügbar. Die Creme soll einmal täglich über 4 Wochen angewendet werden. Die Wirksamkeit ist vergleichbar zur 5%igen Creme, allerdings sind die Nebenwirkungen etwas milder ausgeprägt. Ein weiterer Vorteil ist die Auftragung nur einmal täglich über 4 Wochen.

Weiterhin ist eine Kombination aus niedrigdosiertem 5-FU (Konzentration 0,5%) mit Salicylsäure 10% izur Behandlung von AK verfügbar. Hierbei verstärkt die keratolytische Wirkung (=Abschuppung von Hornzellen aus der äußersten Hautschicht) der Salicylsäure die Wirksamkeit von 5-FU. Die Häufigkeit von Behandlungsabbrüchen wegen Unverträglichkeit ist gering (<1%) und die Stärke von Nebenwirkungen bei den meisten behandelten Patienten leicht- bis mittelgradig. Zu den häufig auftretenden Nebenwirkungen gehören Entzündungen, Schuppung und Rötungen der behandelten Fläche, einschließlich Brennen, Schmerzen und Juckreiz. Die Lösung wird einmal täglich mit einer Art Pinsel aufgetragen bis die AK abgeheilt ist oder bis zu maximal 12 Wochen.

Imiquimod

Cremes mit dem Wirkstoff Imiquimod regen im behandelten Hautareal die örtliche Immunabwehr an: Das bedeutet, dass Entzündungszellen in die Oberhaut einwandern und hier gezielt bösartig veränderte Zellen angreifen. Die betreffenden Bereiche werden durch die Entzündungsreaktion (Rötung, Schuppung, Krusten, evtl. auch nässende offene Stellen) sichtbar. Aufgrund des Wirkmechanismus von Imiquimod ist eine Entzündung nicht zu vermeiden. Die Behandlung mit Imiquimod ist effektiv und auch einsetzbar bei Feldkanzerisierung. Diese Behandlung erfordert Geduld, da sie über einen längeren Zeitraum angewendet werden sollte. Manchmal treten grippeartige Symptome unter Behandlung mit Imiquimod auf. Es stehen zwei unterschiedliche Konzentrationen zur Verfügung (3,75% und 5%). Die Creme in der Konzentration 5% soll 4 Wochen lang jeweils dreimal wöchentlich (Beispiel: Montag, Mittwoch und Freitag) vor dem Zubettgehen aufgetragen und ca. 8 Stunden lang auf der Haut belassen werden. Danach erfolgt ein behandlungsfreier Zeitraum von 4 Wochen, in dem die Abheilung durch den Arzt beurteilt wird. Wenn noch Läsionen vorhanden sind, soll die Behandlung weitere 4 Wochen fortgesetzt werden. Die Creme in der Konzentration 3,75% soll einmal am Tag unmittelbar vor dem Zubettgehen für 2 Wochen aufgetragen werden. Danach erfolgt eine behandlungsfreie Pause von 2 Wochen. Daraufhin wird die Creme erneut einmal am Tag für 2 Wochen aufgetragen.

Tirbanibulin

Seit Juli 2021 steht mit dem Spindelgift Tirbanibulin eine weitere Alternative zur Behandlung von AK im Gesicht oder auf der Kopfhaut zur Verfügung. Tirbanibulin wird als Salbe an 5 aufeinanderfolgenden Tagen einmal täglich auf das zu behandelnde Areal von maximal 25 cm² Größe in dünner Schicht aufgetragen. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Hautrötungen und Schuppung sowie leicht- bis mittelgradiger, vorübergehender Juckreiz oder Schmerzen an der Applikationsstelle. Ein Vorteil dieses Präparats ist die kurze Auftragungsdauer von 5 Tagen.

- REFERENZEN

- Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut, Langversion 2.0, 2022, AWMF-Registernummer: 032/022OL

INTERESSENSKONFLIKTE

Die Autorin Carola Berking hat Interessenskonflikte angegeben.

Behandlung von Aktinischen Keratosen (4): Photodynamische Therapie

Zuletzt aktualisiert: 17.09.2025 | Autor(in): Markus Heppt, Carola Berking, Theresa Steeb

Die photodynamische Therapie (PDT) basiert auf einer chemischen Reaktion eines Photosensibilisators (wirkstoffhaltige Creme), der von den Hautzellen aufgenommen wird und im Anschluss durch Licht aktiviert wird. Hierbei werden präkanzeröse Zellen selektiv abgetötet.

Ablauf einer photodynamischen Therapie

Photodynamische Therapie mit Rotlicht

Zunächst wird durch eine Kürettage, also vorsichtiges Abtragen, oder andere Methoden eine überschüssige Verhornung entfernt. Dadurch kann die wirkstoffhaltige Creme (=Photosensibilisator) besser in die Haut eindringen. Auf die betroffene Haut wird dann die wirkstoffhaltige Creme aufgetragen. Manchmal wird auch ein Pflaster aufgeklebt, welches den Wirkstoff enthält. Der Photosensibilisator wird selektiv von den präkanzerösen Zellen aufgenommen und dort umgewandelt, wodurch die betreffenden Zellen sehr lichtempfindlich werden. Die eingecremten Stellen werden mit einer Folie bedeckt und vor Licht geschützt, normalerweise für 3 Stunden. Nach der Einwirkzeit wird die überschüssige Creme entfernt. Im Anschluss erfolgt eine Belichtung mit einer Lampe, welche kaltes Rotlicht für 7 bis 12 Minuten (Standardprotokoll) ausstrahlt. Diese Beleuchtung führt zu einer gezielten Zerstörung der Krebszellen. Innerhalb weniger Tage und Wochen werden die Krebszellen abgestoßen und durch gesunde Zellen ersetzt.

Bei den meisten Patienten treten während der Belichtung örtlich Missempfindungen und Schmerzen auf. Durch schmerzlindernde Medikation, Kühlung oder örtliche Betäubung können diese Schmerzen verringert werden. Außerdem verursacht die PDT lokale Reaktionen wie Rötung, Schwellung, Pusteln, Abschürfung und Verkrustung. Zu den Vorteilen gehört, dass die PDT sofort wirkt, sehr effektiv ist und ein hervorragendes ästhetisches Ergebnis erzielt. Außerdem sind nur ein oder zwei Behandlungen notwendig.

Photodynamische Therapie mit Tageslicht

Die PDT kann anstelle von Rotlicht auch mit Tageslicht durchgeführt werden: Ungefähr 15 Minuten vor der Behandlung wird zum Schutz vor UV-Strahlung ein chemischer Sonnenschutzfilter auf die Haut aufgetragen. Im Anschluss daran werden die zu behandelnden Stellen angeraut und der Photosensibilisator wird dünn auf die zu behandelnde Stelle aufgetragen. Innerhalb von 30 Minuten nach Auftragen soll sich der Patient für 2 Stunden dem Tageslicht aussetzen, vorzugsweise in der Sonne oder im Halbschatten. Nach 2 Stunden werden die Reste der Creme entfernt.

Die PDT mit Tageslicht kann nur bei geeigneten Wetterbedingungen durchgeführt werden (April-September, Außentemperatur >10°C, wolkenlos bis bedeckter Himmel, kein Regen). Allerdings gibt es auch Tageslicht-Lampen für den Innenraum, die Sonnenlicht simulieren. Die Vor- und Nachteile sind weitgehend identisch mit der PDT, allerdings wird die Tageslicht-PDT als deutlich weniger schmerzhaft wahrgenommen.

Die Tageslicht-PDT wird zunehmend auch mit künstlichen Lichtquellen in Innenräumen durchgeführt. Hierfür existieren verschiedene Beleuchtungssysteme und Behandlungsprotokolle, die Ihr Arzt Ihnen erklären wird. Der Vorteil besteht darin, dass man standardisierte Bedingungen vorfindet und man unabhängig vom Wetter behandeln kann

Verschiedene ablative und topisch-medikamentöse Verfahren sowie die PDT stehen zur wirkungsvollen Behandlung von AK zu Verfügung.

Alle Therapieformen haben Vor- und Nachteile und sollten individuell mit Ihrem behandelnden Hautarzt ausgewählt werden.

- REFERENZEN

- Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Aktinische Keratose und Plattenepithelkarzinom der Haut, Langversion 2.0, 2022, AWMF-Registernummer: 032/022OL

INTERESSENSKONFLIKTE

Die Autorin Carola Berking hat Interessenskonflikte angegeben.

Link copied to clipboard!